気になる標識のデザインに迫る!

普段、道を歩いたり運転していると、自然と目に入ってくる「道路標識」。何気なく見過ごしてしまいがちですが、ちょっと立ち止まって観察してみると、実はちょっと変なところがあったり、面白い表現がされていることに気付きます。今回は、そんな道路標識をデザインの視点から見たときに気づいたことを語っていきます。

デザイナーが標識をみる時の視点

標識は、道路上のルールを視覚的に伝えて交通の安全と円滑さを支えるものです。私たちが普段の業務で扱っているのとは異なる分野ですが、ひとつの図案に多くの意味を込めるロゴマークや、ユーザーを適切に誘導するためのWebのUI、グラフィックデザインに通じるポイントも多いです。そんなわけで、道を歩いていてふと目についた標識が気になったり、じっくり眺めてデザインについて考えることがあります。

今回はそんなデザイナーの視点で、標識のデザインについて気づいたことや疑問を語っていきます。といっても、あまり専門的な話はしない(できない)ので、肩の力を抜いてご覧ください。

デザインに関する記事はこちら!

標識の気になる「ピクトグラム」

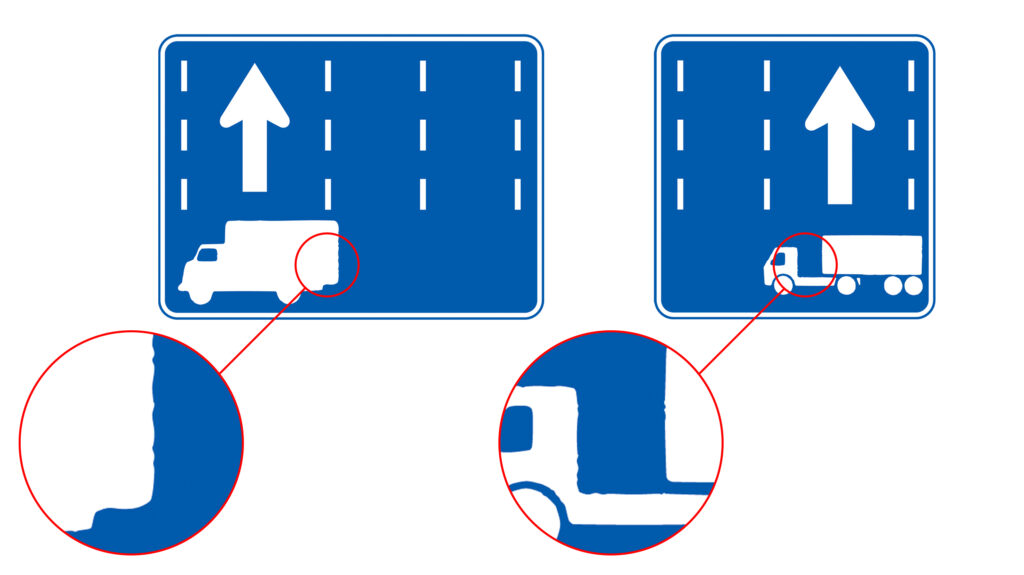

シェイプラインがガビガビ

たまに、ピクトグラムのシェイプラインがガビガビになっている標識があります。例に挙げた2つの標識、よーく見ると境界線がかなり荒いです。デザインの現場では、ピクトグラムは線にムラの生まれないベクター形式で扱うのが一般的なので、ガタついた線を見るとつい反応してしまいます。

デジタルツールが普及する以前のグラフィックデザインは、手書きで作成した版下を元に印刷する、いわゆる「アナログ」な方法を取っていたので、そのあたりが原因でしょうか。実際にデザインの過程で生じたものかどうか定かではないんですが、手作業を通して生まれたものだと考えると、不揃いな輪郭にも温かみが感じられるような気がします。

人のピクトグラムがグニャングニャン

こちらの標識に使われている人のピクトグラム(?)に注目してみてください。めちゃくちゃグニャグニャしていますよね。左側は特にです。「男性が少女を誘拐しようとしている瞬間を切り取ったもの」なんていう都市伝説があったりするぐらいで、少し不気味な印象を受けます。これも当時の印刷技術によるものだと思っていたんですが、調べてみると、最初期に設定されたらしい横断歩道の標識に描かれた人のピクトグラムはきれいな形なので、技術的な問題ではなさそうです。

じゃあなんでこんなにグニャグニャなんだ?とさらに調べてみたんですが、決定的な理由は見つけられませんでした。せっかくなので、「親子連れの歩行者」を表現するのに効果的なディティールと、標識としての視認性とでバランスをとった結果、グニャグニャになった、という説を提唱してみます。実際、この標識はけっこう遠くからでも、歩行者の絵だと判別できます。

ちょっとした描写の差で人に植えつけるイメージや効果を変えられるのはグラフィックデザインの面白いところだと思います。

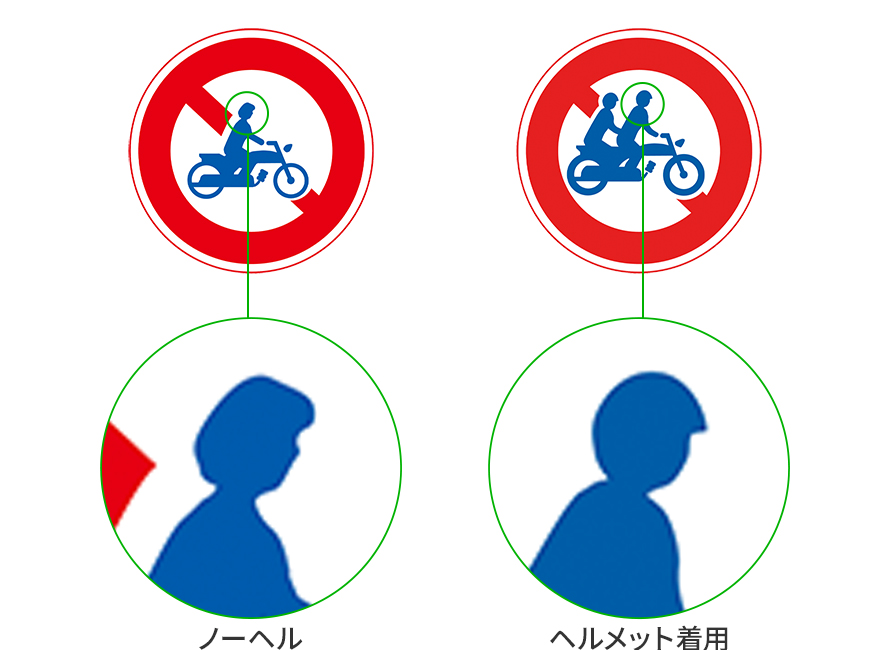

ノーヘルのピクトグラム!?

この二つの標識、一人乗りと二人乗り以外ほぼ一緒に見えますが、左の方はよく見るとノーヘルなんです。二人乗りの方はしっかりヘルメットをしています。

恐らく、左の方は自転車も規制の対象になっていて、なおかつ標識を制作した当時は自転車はノーヘルが当たり前の時代だったため、このような表現になったのかもしれません。2023年に自転車もヘルメット着用が努力義務になったので、いずれ更新されるかもしれませんね。

標識で使われている「文字」

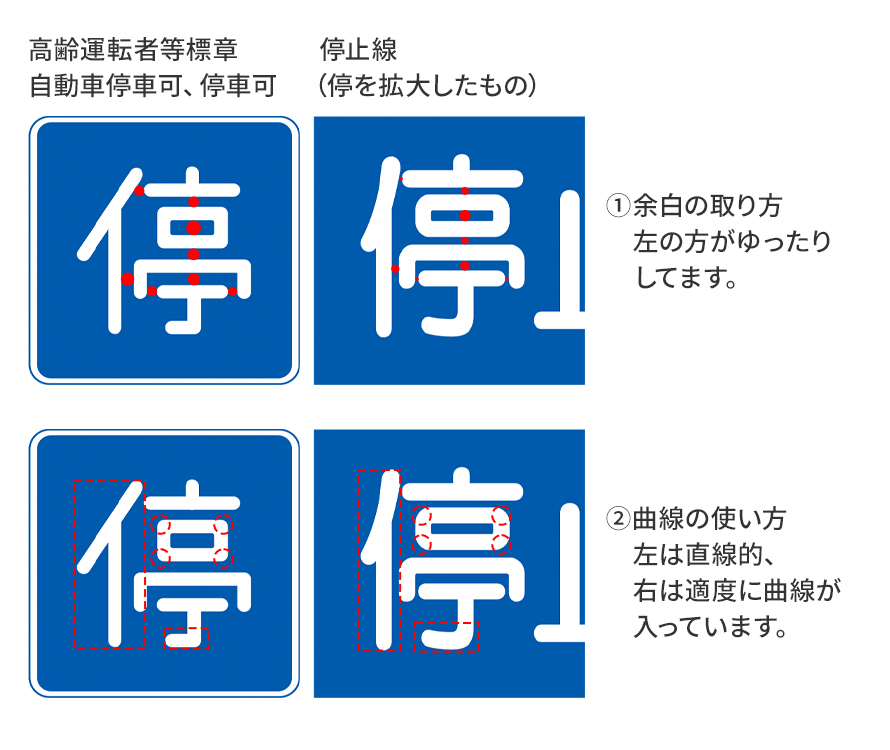

同じ「停」でもよく見ると違う

ここまではピクトグラムに注目してきましたが、今度はフォントについて触れてみたいと思います。例えば上の2つ、同じ「停」という感じが使われてますが、よく見ると若干違います。左の標識は基本的に直線で構成されていて、各ラインの余白がだいたい均一、右上のパーツがやや大きくなっています。右の標識は丸ゴシック体です。なぜこのような違いがあるのか。

恐らく「一文字」であるか「単語」であるかが鍵な気がしています。人は文字よりもマークの方が頭に残りやすいものです。ただ「停」の一文字をフォントで表現するより、記号っぽくした方が一瞬で認識しやすいかもしれませんね。一方で右の標識は「停止線」という単語のため、こちらはフォントで表現することにしたのかもしれません。

デザインが2種類ある標識

お次はデザインが2種類ある標識についてです。上の画像は止まれと徐行の標識です。欧文併記のものと和文のみのものがあるようですね。調べてみると、欧文併記の方は訪日外国人にもわかるよう、2017年から採用されたデザインらしいです。変更が加えられたのは欧文を追記したこと以外にも変更点がいくつかありますね。

- 三角の角丸が若干綺麗になっている

- 日本語のフォントが丸ゴシックの太字になっている

- 徐行の赤枠が細くなっている

…などなど。要素が増えても認識しやすいように、工夫されているのが感じられます。今後も欧文併記の標識を増やしていくようなので、今後の動向に注目ですね。

終わりに

普段何気なく見ている標識ですが、よく見ると細部までこだわっていることが分かったり、歴史の積み重ねを感じられたりします。皆さんが道を歩くとき、ふと標識に目を向けて「なぜこんな形なんだろう?」と考えてみる、この記事がそのきっかけなれたら嬉しいです。

実は、私自身、普段から標識に注目していたわけではありません。きっかけは、道路交通法の罰則強化(青切符導入)のニュースを見て、通勤コースの自転車標識を再確認したことでした。同じような標識でもデザインが違うことに気づき、理由を調べたり考えたりするうちに、標識そのものに興味がわいてきました。最近は、自分とは関係ない標識にも目がとまるようになり、外を歩くときの楽しみがひとつ増えました。

私たちの身の回りには、標識以外にもデザインの知恵と工夫が詰まったものがたくさん隠れています。今後も、そんな日常に潜むデザインの面白さを探して、発信していきたいと思っています。